引子股E融

最近朋友圈被基金销售火爆的消息刷屏了。招商均衡优选混合A募集近50亿,各种科技ETF、港股通产品卖得飞起。看着这些数字,我突然想起上周在券商营业部遇到的老张——他刚赎回了持有三个月的科技基金,亏了15%。\"专家都说要长期持有,可我拿得越久亏得越多\",老张叼着烟,眼神里全是迷茫。

这场景太熟悉了。每次市场热起来,总有一批\"韭菜\"前赴后继地冲进来,然后伤痕累累地离开。有意思的是,那些喊着\"长期投资\"\"价值发现\"的专家们,永远能在行情转折前及时调仓。今天我就用亲身经历告诉你,为什么你总是那个被收割的人。

一、基金热销背后的残酷真相

Wind数据显示,9月新成立的143只基金中,权益类产品占比超七成。富国机器人ETF、天弘港股通科技这些专业赛道产品尤其受追捧。表面看是投资者对科技、港股的信心恢复,但你知道这些钱最后会流向哪里吗?

我在复旦读金融时做过一个课题:跟踪2019-2021年发行的科技主题基金持仓变化。结果令人震惊——超过60%的产品在建仓期结束后,前十大重仓股与申报时的投资方向严重偏离。某只号称专注\"AI算力\"的基金,半年后第一大持仓居然是白酒股。

这就是资本市场的残酷现实:基金公司要的是管理费股E融,券商要的是交易佣金,专家要的是流量。唯独散户,天真地以为那些光鲜亮丽的宣传材料就是投资指南。记得我导师说过:\"金融市场最值钱的是定价权,而定价权永远在机构手里。\"

二、撕开专家的画皮

现在各类股市\"大神\"多如牛毛,今天喊牛市明天说熊市。他们的套路我太熟悉了:预测对了就大吹特擂,附上PS过的收益截图;预测错了就开始扯\"结构性机会\"\"估值重构\"这些云山雾罩的术语。

去年有个所谓\"技术派大师\"在某平台直播,信誓旦旦说某科技股要突破前高。结果股价连跌两周后,他的解释让我笑出声:\"这是主力在清洗浮筹,为后续拉升蓄势\"。更可笑的是评论区居然一片\"老师英明\"的欢呼。

事实是股市就三种走势:涨、跌、横盘。那些动辄几千字的分析文章,连明天大概率怎么走都说不清楚。不是你看不懂,是他们根本不想让你看懂——模糊表述才能永远立于不败之地。就像王小波说的:\"沉默的大多数不是因为愚蠢,而是因为看透了把戏。\"

三、大数据下的机构行为图谱

真正有用的东西往往很简单。股价涨跌的本质就是资金博弈股E融,而大资金的动向一定有迹可循。我从大学开始使用一套量化分析工具(这里隐去具体名称),它最厉害的地方是把所有交易行为数据化呈现。

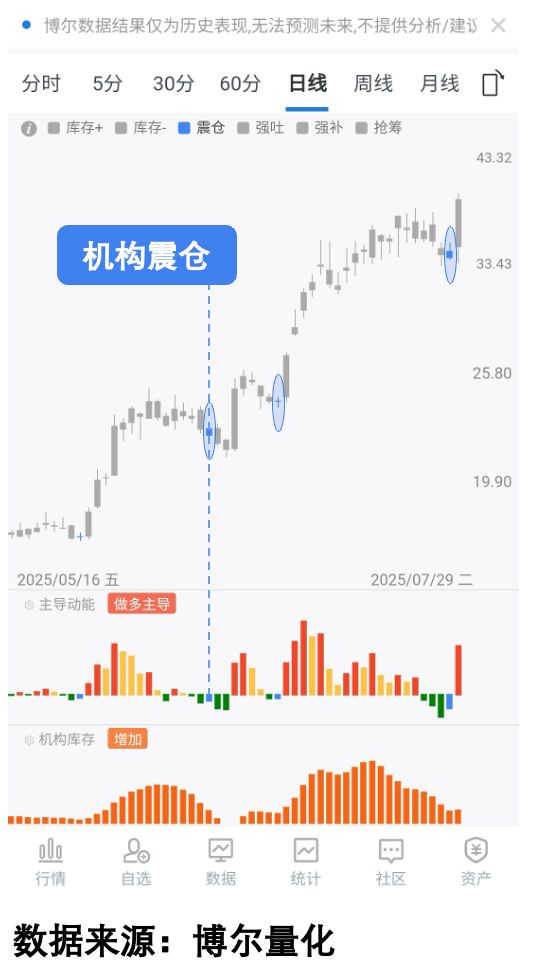

看看这个典型案例:

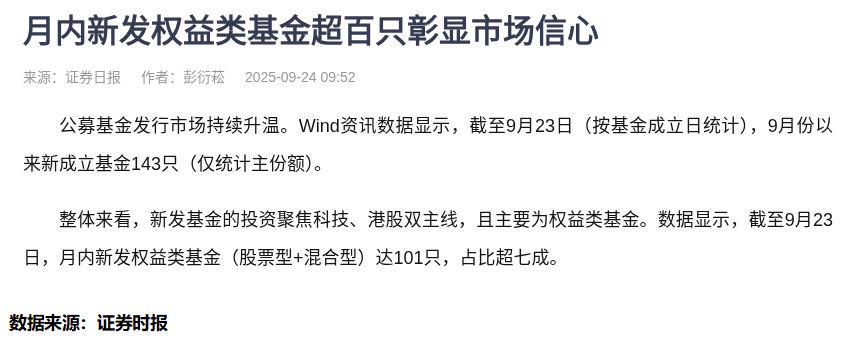

表面看是突发利好消息刺激股价飙升,但大数据揭示的真相更精彩:

图中蓝色柱体代表空头回补行为(前期做空资金重新买入),下方橙色线是机构活跃度指标。注意看拉升前的五次明显异动——每次都是借市场调整完成筹码交换。这就是典型的机构震仓手法:通过制造恐慌诱导散户割肉。

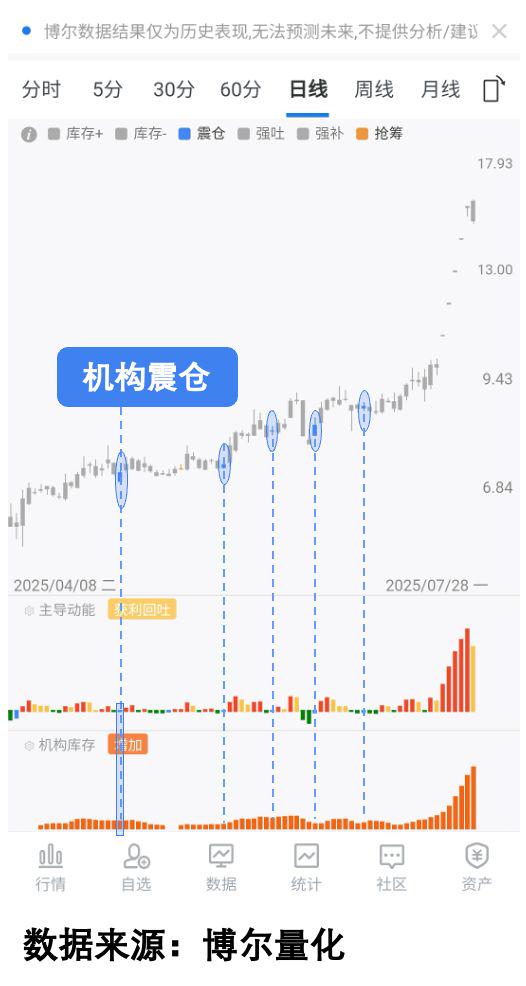

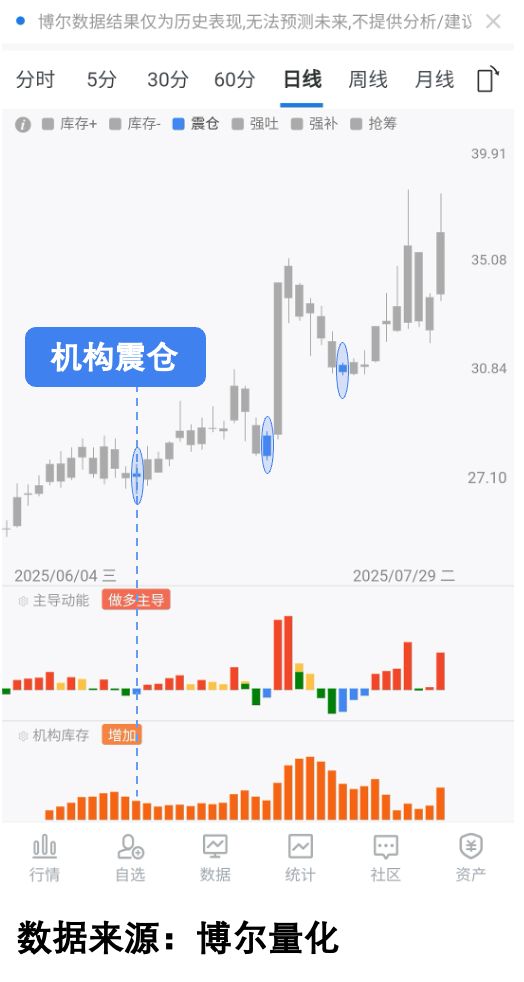

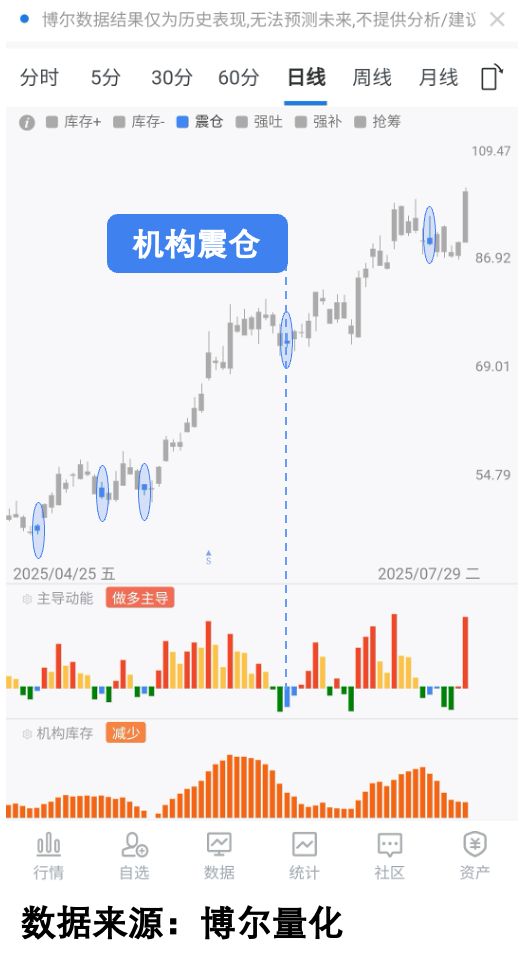

再看这几只同期牛股的走势:

它们共同特征是:上涨途中必然伴随机构主导的震荡洗盘。就像打麻将,高手永远知道什么时候该碰牌迷惑对手。区别在于金融市场里,\"对手\"是成千上万像老张这样的散户。

四、给普通投资者的建议

回到开头的基金热销现象。现在你应该明白了:那些追逐热门基金的散户,本质上是在给机构输送弹药。等他们建完仓,又会开始新一轮的震荡洗盘游戏。

我的经验是:

忘掉那些花里胡哨的概念包装找到能客观呈现交易行为的分析工具重点观察机构资金异动时的价格表现市场永远在重复同样的游戏规则

十三年下来我最大的感悟是:在这个信息过载的时代,减法比加法重要。与其听100个专家的废话,不如盯紧几个关键数据指标。就像我导师说的:\"金融市场最公平的地方在于——所有的谎言最终都会反映在交易数据里。\"

免责声明

本文提及的所有数据及案例均来自公开网络信息整理分析,仅供交流之用。金融市场风险莫测,文中所述不构成任何操作建议。如涉及版权问题请联系删除。请注意防范以本人名义开展的各类收费服务,谨防上当受骗。

鑫配资官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。